Alltag

-

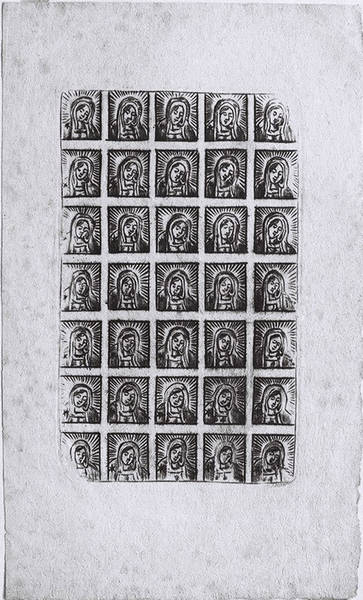

Gnadenbild Maria Landshut, Ausschneidebogen mit einzelnen Schluckbildchen

Schluckbildchen – Esszettel als Volksmedizin (ab 1700)

Schluckbildchen sind kleine, fein gerasterte Blätter, die in den kleinen aufgeteilten Flächen gleichförmige Darstellungen eines Gnadenbildes zeigen. Manchmal ist unter dem Bildmotiv eine Beschriftung angebracht, die den Wallfahrtsort oder die dargestellte Heiligenfigur benennt. Nur mit Text versehene Blättchen für den gleichen Anwendungszweck nennt man „Esszettel“. Sie waren vor allem an den bekannten Wallfahrtsorten erhältlich und…

-

Wöchnerin mit Wickelkind auf einer Votivtafel von 1838

Wöchnerin, Fatschenkind und Hebamme – medizinische Versorgung für Mutter und Kind (ab 1800)

Die Geburt eines Kindes war immer ein großes Ereignis. Einerseits wurde die soziale Stellung einer Frau innerhalb der dörflichen Frauengemeinschaft anerkannt, zum anderen waren Kinder vom ökonomischen Gesichtspunkt aus wichtig: sie trugen zum Einkommen der Familien bei und sollten später einmal die Eltern versorgen. Da die Kinder- und Müttersterblichkeit – vor allem aus mangelnder Hygiene…

-

„Jagerreith“, ein typisches Bauernhaus im Defereggental, 1825

Bauernhaus Jagerreith in St. Jakob in Defereggen (1825)

Der Flurname „Jager-Raut“ im Weiler Feistritz wird urkundlich erstmals 1558 erwähnt. Die Bebauung der Raute erfolgte nachweislich erst in den Jahren 1823/25 mit dem heute noch in seiner geschlossenen und einheitlichen Form kaum veränderten Bauernhaus. In der für das Defereggental typischen Form bäuerlicher Architektur ist der Einhof mit Mittelflurgrundriss im Wohnteil und Schindel gedecktem Satteldach…

-

Gartenhaus beim Widum in Telfes, 1736

Gartenlaube, Pavillon und Veranda – Kleinarchitektur zur Entspannung (ab 1736)

Schon in der Antike wurde der Gartengestaltung Wert beigemessen, weil man erkannt hatte, dass künstlich angelegte, mit Möbeln und anderen dekorativen Elementen ausgestattete Bereiche im Freien zu einem positiven Lebensgefühl beitragen. Später, mit zunehmender Verfeinerung der Gartengestaltung, kam auch das Bedürfnis auf, Grünanlagen mit spezifischen Bauten einzurichten. So wurden vom Mittelalter bis zum Barock die…

-

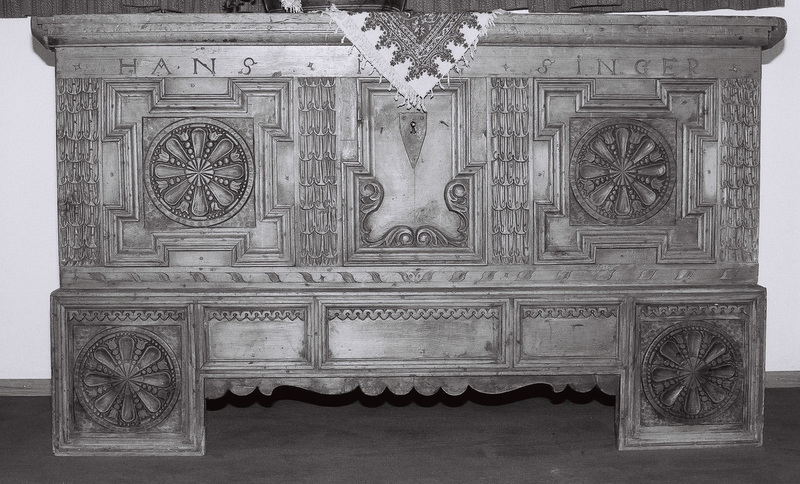

Dreifeldrige Stirnseite der Paznauner Sockeltruhe mit geschnitzten Rosetten

Sockeltruhe aus dem Paznauntal (um 1680)

Die Möbel des Paznauntales nehmen eine gewisse Sonderstellung innerhalb der Möbellandschaft des Oberinntals ein. Einerseits ist eine starke Anlehnung an die Hauptgestaltungsmittel der bäuerlichen Möbel des Landecker Raumes festzustellen, andererseits ist aus dem Paznauntal eine Gruppe besonders aufwändig dekorierter Möbel erhalten, die vermutlich als Erzeugnisse einer dort tätigen Werkstätte auszuweisen sind. Die Sockeltruhe aus dem…

-

Stirnseite des Truhenkörpers mit Felderunterteilung

Sockeltruhe aus dem Iseltal (1616)

Nach derzeitigem Forschungsstand lassen sich die frühesten Belege für Osttiroler Möbel für Truhen aus dem 17. Jahrhundert anführen. Eine nähere geographische Zuordnung nach Talschaften ist für diesen Möbelbestand allerdings nicht möglich. Als älteste datierte Eckmarke dient eine Truhe aus dem Gebiet von Matrei in Osttirol, an der sich bereits einige Merkmale des Möbelbestandes des 17.…

-

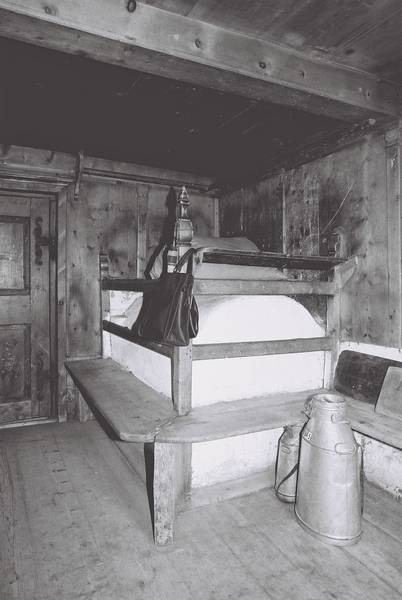

Stube mit gemauertem Tonnenofen und umlaufender Bank

Getäfelte Stube in einem Bauernhaus im Defereggental (1853)

In der bäuerlichen Architektur wurde auf die Stube als einzigen beheizbaren und gleichzeitig rauchfreien Raum des Hauses besonderes Augenmerk gelegt. Die Stube diente nicht nur als wichtigster Aufenthaltsraum, sondern war oft auch Arbeitsraum und Schlafstätte. Die hier in Rede stehende Stube stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, genau ist sie mit 1853 datiert, und…

-

Salongarnitur von Johann Nepomuk Geyer

Salongarnitur – elegante Möbel aus dem Tiroler Biedermeier (um 1850)

Zu den bedeutendsten Leistungen der Tiroler Tischlerkunst des 19. Jahrhunderts zählen die Arbeiten des Innsbruckers Johann Josef (später: Johann Nepomuk) Geyer (1807-1874). Der Kunsttischler leitete eine kleine Firma, die aus der Tischlerei seiner Mutter hervorgegangen war und in der er zeitweise bis zu 15 Mitarbeiter beschäftigte. Bald hatte er sich durch die Herstellung besonders schöner…

-

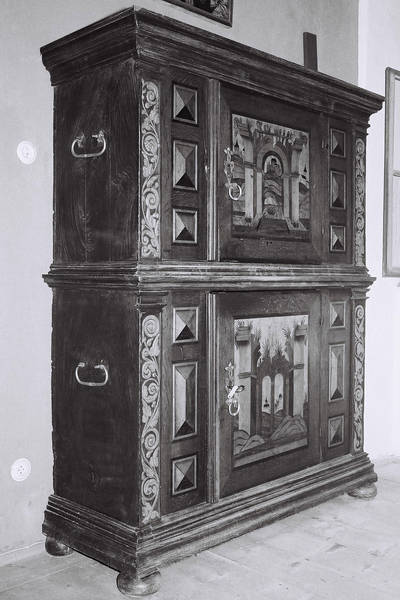

Truhenschrank in Seitenansicht mit zweiteiligem Aufbau

Truhenschrank – Kunsttischlerei für den Adel (um 1560/1570)

Ein Merkmal des Tiroler Kunsthandwerks im 16. Jahrhundert ist, dass sich gotisches Formengut mit dem Repertoire der Renaissance vermischte. Diese enge Verbindung von Tradition und Innovation kann am Beispiel eines Truhenschranks aus der Zeit um 1560/1570 aufgezeigt werden: Seine Gestaltgebung verweist in die Gotik, wohingegen sein Renaissancedekor mit Intarsien (= Einlegearbeiten) und Schnitzereien dem entspricht,…

-

Gesamtansicht mit geöffnetem Deckel

Truhe mit Einlegearbeiten nach Renaissancevorlagen (um 1560/1570)

Truhen gehören zu den ältesten Möbelstücken und dienten hauptsächlich zur Aufbewahrung von Kleidung oder Nahrungsmitteln. Auch im Wohnbereich der gehobenen Gesellschaft spielte die Truhe eine Rolle, was die vielen erhaltenen Stücke aus Tiroler Adelsbesitz dokumentieren. Besonders schöne Exemplare wurden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gefertigt und zum Teil mit besonders feinen Intarsien und…

-

Kerzenhalter und Löschhütchen

Nachtleuchter mit Löschhütchen (1836)

In einer Tiroler Sammlung hat sich ein kleiner Nachtleuchter auf einem Silbertablett erhalten. Er dokumentiert einen Aspekt unserer Alltagskultur, der vor dem allgemeinen Einsatz von Elektrizität und der Erfindung der Glühlampe durch Thomas Alva Edison (1879) in allen Haushalten besondere Bedeutung genoss: die Gewinnung von künstlichem Licht. Bereits Jahrtausende vor der Entwicklung der heutigen Kerze…

-

Außenansicht mit den abgerundeten Gebäudekanten

Villa in Reutte – ein fünfeckiger Baumeisterentwurf aus der Zwischenkriegszeit (um 1930)

Außerhalb des Ortszentrums von Reutte befindet sich eine Villa mit Garten, die um 1930 von einem bis dato leider kaum greifbaren Baumeister namens Alfons Kerle verwirklicht wurde. Kerle stattete das Einfamilienhaus mit einer besonders ansprechenden Architektur und manche Räume mit eigens für sie geschaffenen Einrichtungen aus. Eine Auseinandersetzung mit Bauten aus der Zwischenkriegszeit ist u.a.…