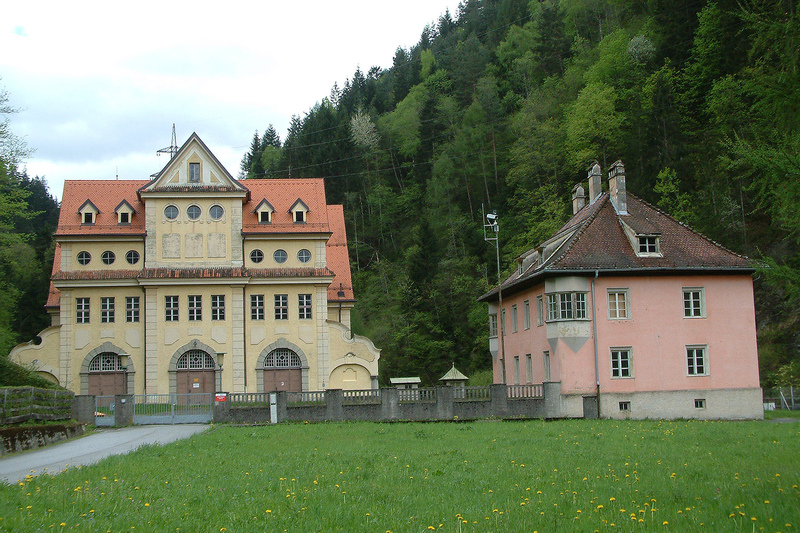

Das für die Bereitstellung der Betriebsenergie der Mittenwaldbahn errichtete Wasserkraftwerk an der Ruetz ist bis heute ein Beispiel dafür, wie man am Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte, technische Anlagen in eine klassische Architektursprache zu fassen. Auf diese Weise sollte der hohe kulturelle Anspruch sichtbar gemacht werden, der auch reinen Funktionsbauten zugestanden wurde. Diese Gebäude sind so gestaltet, dass ihre Einbindung in die Kulturlandschaft fast selbstverständlich wirkt.

Mit Entwurf und Bau des Elektrizitätswerks an der Ruetz stehen zwei bekannte Tiroler Namen in Verbindung: Josef Riehl (geb. Bozen 1842, gest. 1917 Innsbruck) und Ferdinand Mayer. Josef Riehl ist als Erbauer der Karwendelbahn von Innsbruck nach Mittenwald (= Mittenwaldbahn) in die Geschichte eingegangen. Ferdinand Mayer und sein späterer Partner Karl Innerebner (von der gleichnamigen Baufirma Innerebner und Mayer, die aus einem von Josef Riehl gegründeten Betrieb hervorging) leiteten ein bekanntes Tiroler Bauunternehmen. Das Ruetzkraftwerk wurde zeitgleich mit der Mittenwaldbahn im Auftrag der k.k. Staatsbahnen nach Plänen von Ferdinand Mayer errichtet.

Die von Josef Riehl realisierte Mittenwaldbahn war schon zur Zeit ihrer Entstehung eine Besonderheit, zumal sie die erste normalspurige Bahnlinie Österreichs war, die für elektrischen Antrieb konzipiert wurde. Der für den Betrieb notwendige Strom wurde vom k.k. Staatsbahn-Kraftwerk an der Ruetz geliefert, das ursprünglich mit zwei Maschinensätzen zu je 4.000 PS Höchstleistung ausgestattet war. Doch bereits in den Jahren 1920-1923 wurde ein Ausbau der Kraftwerksanlage notwendig. Damals wurden Um- und Erweiterungsbauten in Angriff genommen, die eine Verdoppelung der vorherigen Höchstleistung ermöglichten.

Heute ist das Elektrizitätswerk im Besitz der IKB/Innsbrucker Kommunalbetriebe (vormals Innsbrucker Stadtwerke), die hinsichtlich der Erhaltung und weiteren Nutzung des historischen Krafthauses entschieden, die bestehenden Turbinen gegen noch leistungsfähigere auszutauschen – ganz zum Glück für die Museumslandschaft, denn ein Maschinensatz aus dem Jahr 1912 wurde dem Technischen Museum in Wien als Ausstellungsstück überlassen, ein zweiter aus der Zeit um 1922 dokumentiert heute vor Ort die historische Bedeutung des Kraftwerks.

Das Gebäude besteht aus einer großen Maschinenhalle, die nahtlos in weitere Bauteile übergeht. Diese Trakte enthalten das Schalt- und Transformatorenhaus und schließen in Querrichtung an die Halle an. Die Verbindung zwischen den Bauteilen stellt ein Verbindungsgang her, dessen Giebelhöhe die der Maschinenhalle erreicht. Dem Schalt- und Transformatorenhaus sind eingeschossige Bauteile vorgelagert, deren Pultdächer die Nebentrakte mit dem Hauptgebäude harmonisch verbinden. Durch die Höhenstaffelung verfügt der gesamte Baukörper über eine abwechslungsreiche Dachgestaltung.

Auch sonst versuchte der Planer des Elektrizitätswerkes, dem Bau ein elegantes äußeres Erscheinungsbild zu geben. Da die Architekten aus der Zeit um 1900 aber bei der Lösung ihrer Bauaufgaben auf keine Vorbilder zurückgreifen konnten, gestalteten sie technische Bauwerke auf der Basis eines Stilrepertoires für herrschaftliche Ansitze und Schlösser. Im Fall des Ruetzkraftwerks verwendete Ferdinand Mayer vor allem an den variantenreich gestalteten Fensteröffnungen Dekorationselemente, die dem Stil des Barock nachempfunden sind. Ein Blick in die Maschinenhalle verrät aber, dass er bei der Planung doch auch Wert darauf legte, moderne Baumaterialien zum Einsatz zu bringen: Die Dachkonstruktion ruht auf Trägern aus Gusseisen.

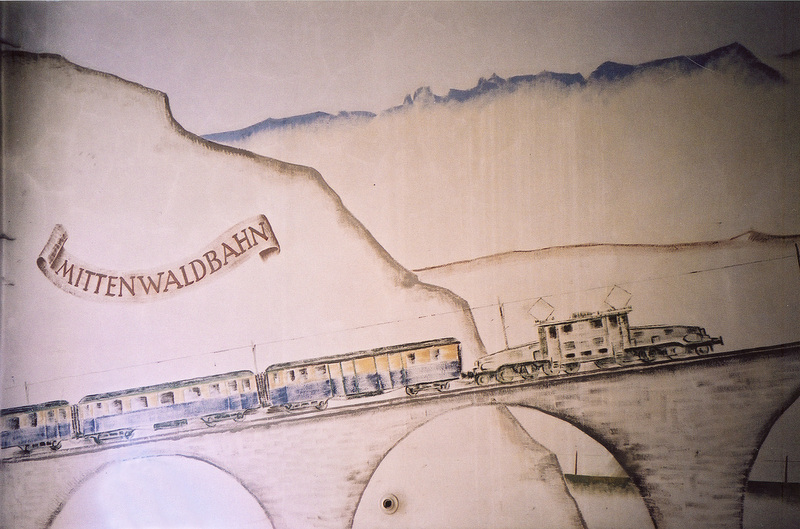

Der obere Abschnitt des Stiegenhauses wurde mit Wandgemälden des Innsbrucker Künstlers Ernst Schroffenegger (1905-1994), einem Schüler von Ernst Nepo, ausgestaltet. Schroffenegger, der zum Broterwerb übrigens bei der Eisenbahn (Österreichische Bundesbahnen) arbeitete, stellte hier die Brennerbahn und die Mittenwaldbahn dar. Zwischen die Abbildungen fügte er das Emblem eines geflügelten Zugrades ein, das von zwei Bahnarbeitern flankiert wird. Bei den 1941 entstandenen Malereien handelt es sich um seltene Beispiele von Kunst-am-Bau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Kulturraum Tirol