Kunst & Kultur

-

Ecce homo mit Purpurmantel und Spottszepter, Franz Offer d. Ä. zugeschrieben, um 1735

Ecce-homo oder Schmerzensmann – figürliche Darstellungen des gegeißelten Christus (ab 1735)

In der abendländischen Kunst ist die Darstellung des leidenden Christus – auch als „Schmerzensmann“ bezeichnet – auf Gemälden und Skulpturen ein geläufiges Thema. Hinter dem Begriff verbirgt sich der aus der Byzantinischen Kunst stammende Bildtyp des „Imago pietatis“ (lateinisch „Andachtsbild“). Andachtsbilder mit der Darstellung des leidenden Christus sind seit dem Mittelalter bekannt und gelangten wohl…

-

Erzengel Michael in Rüstung mit flammendem Schwert und Waage, 2. Hälfte 18. Jahrhundert

Erzengel Michael – Bezwinger des Satans und Seelenwäger (ab 1700)

Schon im Alten Testament wird der Erzengel Michael als ranghöchster Engel, als Oberbefehlshaber der Engelsheerscharen, genannt. Im Christentum gilt Michael insbesondere als Bezwinger des in Ungnade gefallenen Teufels (Höllensturz) und als Seelenwäger am Tag des Jüngsten Gerichts. Seit dem frühen Mittelalter wird Michael als geflügelter Engel in Rüstung mit Lanze und feurigem Schwert dargestellt, der…

-

Engel mit Lyra, Detail einer Stuckverzierung an einem Bauernhaus in Elbigenalp, Anton Bailom, 1909

Porträtköpfe und Stuckdekorationen an Lechtaler Häusern (um 1900)

In weiten Teilen Tirols war die periodische Auswanderung von Arbeitskräften vom 17. bis zum 20. Jahrhundert eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Aufgrund des rauen Klimas und des wenig ertragreichen Bodens waren die männlichen Bewohner und die älteren Kinder mancher Tiroler Täler alljährlich im Sommer gezwungen, im Ausland Arbeit anzunehmen und erst im Winter wieder in die Heimat…

-

Nischenbildstock an der Schlicker brücke in Fulpmes, hl. Nepomuk, aus dem 18. Jahrhundert

Heiliger Johannes von Nepomuk – Brückenfiguren des beliebten Barockheiligen (ab 1700)

Es gibt Heilige, die in bestimmten Epochen öfter abgebildet wurden als in anderen. Der hl. Johannes von Nepomuk ist ein typisches Beispiel dafür, weil sein Abbild nie so oft zur Darstellung gelangte wie in der Ära des Tiroler Spätbarocks des 18. Jahrhunderts. Der Grund für die sprunghafte Zunahme an Johannes-von-Nepomuk-Bildern und -Skulpturen war die Heiligsprechung…

-

Der hl. Christophorus als hochbarocke Altarfigur, Meinrad Guggenbichler, 1718

Heiliger Christophorus – Altarplastik des Riesen mit Stab aus dem Unterinntal (1718)

Im Alpenraum ist der hl. Christophorus – das Jesuskind auf seiner Schulter tragend und sich auf einen Wanderstab stützend – eine besonders bekannte Heiligenfigur. Zur Popularität des meistens als Riese wiedergegebenen „Christusträgers“ trug bei, dass er an vielen Orten die Außenwand der Kirche ziert. Hier kommt der großflächigen, weithin sichtbaren Christophorus-Darstellung die Aufgabe zu, Reisende,…

-

Die Schlange am Handlauf der gemauerten Treppe

Eidechse, Kröte und Schlange – plastische Vergänglichkeitssymbole an der Friedhofskapelle in Schwaz (1504-1506)

Die Friedhofskapelle zu den Heiligen Michael und Veit in Schwaz gehört zu den sehenswertesten Sakralbauten aus der Gotik in Tirol. Ihr Bau geht auf Christof Reichartinger (um 1450-1514), Sohn des Innsbrucker „Hofwerkmeisters“ Hans Reichartinger (gest. 1469/1470), zurück. Seine Aufgabe bestand nicht so sehr in der architektonischen Lösung eines Baues, sondern vielmehr in seiner dekorativen Ausgestaltung…

-

Ansicht des Madleinhofes vom Garten aus

Madleinhof – frühbarocker Ansitz in Thaur (um 1600)

Nördlich von Rum auf einer Anhöhe direkt unter dem Waldrand liegt der Madleinhof. Er wird auch „Rumer Schlössl“ genannt, gehört aber zum Gemeindegebiet von Thaur und war Sommersitz der Haller Jesuiten, eines Kuraten zu Ridnaun und eines Generals. Erstmalig genannt in einer Urkunde von 1493 war der Hof im Besitz der Familie Fieger von Melans,…

-

Anbetung der Hirten, 1744/51

Barocke Gewölbe- und Wandmalereien in der Stiftskirche St. Josef in Fiecht, Vomp (1744/1751)

Die Stiftskirche St. Josef der Benediktiner in Fiecht zählt zu den bedeutendsten der um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen Kirchenbauten in Tirol. Auch für die Innenausstattung zeichnen bedeutende Künstler verantwortlich. Die Ausmalung des Kirchenraumes mit Szenen aus dem Leben des Kirchenpatrones, des hl. Josef, übernahm der Augsburger Rokokomaler Matthäus Günther (1705-1788), die Stuckarbeiten stammen…

-

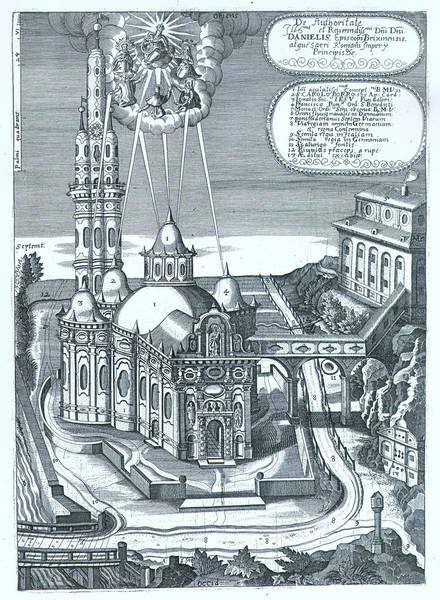

Kupferstich mit der Karlskirche im Zentrum, links der Inn, rechts oberhalb das Servitenkloster

Kupferstich – Idealentwurf für die Karlskirche in Volders von Andreas Spängler (1648)

Die zwischen 1620-1654 realisierte Karlskirche bei Volders zählt nicht nur aufgrund ihrer Nähe zur Inntalautobahn zu den bekanntesten Kirchenbauten in Tirol. Es ist vor allem der exotische Reiz des ersten barocken Zentralbaues Nordtirols, der Besucher in seinen Bann zieht. Die Kirche geht auf eine Stiftung des Haller Arztes Hippolyt Guarinoni (1571-1654) zurück, der als „dilettierender…

-

Komponiertes Winterbild mit Schispuren

Schispuren am Arlberg – komponierte Winterbilder (um 1937)

Die Winterbilder aus der Arlbergregion, die der Fotograf Stefan Kruckenhauser (1905-1988) mit der Leica-Kleinbildkamera festhielt, waren geradezu prädestiniert, die Schönheiten des Winters und die Freude am Schilauf vor Augen zu führen. Seine Bildersprache wurde maßgeblich für viele nachfolgende Bergfotografen. Seine Fotos und Anleitungsbücher aus den späten 1930er-Jahren haben dazu beigetragen, die optische Wahrnehmung – vor…

-

Längsseite des Maximiliangitters, kolorierte Handzeichnung auf Karton, bez. Kolp 1851

Schmiedeeisengitter am Grabmal von Kaiser Maximilian I. in der Hofkirche in Innsbruck (1573)

Das zum Schutz der Marmorreliefs angefertigte Schmiedeeisengitter rund um das Grabmal von Kaiser Maximilian I. in der Innsbrucker Hofkirche stellt die künstlerisch bedeutsamste Kunstschlosserarbeit der Renaissance im gesamten Alpenraum dar. Das Gitter wirkt in seiner einzigartigen handwerklichen Ausführung für viele weitere Kunstschmiedearbeiten im gesamten Tiroler Raum beispielgebend. Jörg Schmidhammer, Prager Hofschlosser unter Erzherzog Ferdinand II.,…

-

Anna selbdritt, Imst

Anna selbdritt – plastisches Andachtsbild mit Anna, Maria und dem Jesuskind (1515 – 1520)

Die Kunstgeschichte von Imst kann auch als ein Stück Kirchengeschichte betrachtet werden. Eine Figurengruppe mit der interessanten Fachbezeichnung „Anna selbdritt“ befand sich ursprünglich am gotischen Annenaltar der Pfarrkirche und wird heute im Museum im Ballhaus aufbewahrt. Die Plastik stammt von Jörg Lederer (ca. 1470-1550 in Kaufbeuren), der sie – genauso wie ein Pendant in der…